Anschrift

Kappelberg 1

86150 Augsburg

Siehe auch

Spuren des heiligen Heute

Alltagsbeobachtungen - Reflexionssplitter - Deutungsversuche

Do.

12.02.26

18:30

Haus Sankt Ulrich

Akademisches Forum

Veranstaltung mit Prof. Dr. Jan-Heiner Tück im Haus Sankt Ulrich, Augsburg

Auch in den beschleunigten Lebenswelten von heute gibt es Spuren des Heiligen: Momente, in denen der säkulare Horizont über sich selbst hinausweist, Erfahrungen menschlicher Selbsttranszendenz, die klar machen, dass das, was ist, nicht alles ist. In Kunst, Literatur, Musik und Architektur lässt sich ein Vorschein der Fülle erfahren.

Um den Sinn für die kulturelle Präsenz des Heiligen zu schärfen geht der Vortrag in verschiedenen Ansätzen den verstreuten Spuren des Heiligen nach. Es handelt sich um Skizzen einer experimentellen Theologie, die Alltagsbeobachtungen und Reflexionssplitter, aber auch Deutungsversuche von Gelesenem, Gesehenem, Gehörten versammeln. Dabei geht es darum, das Ganze im Fragment aufscheinen zu lassen.

REFERENT

Prof. Dr. Jan-Heiner Tück, Universität Wien

MODERATION

Dr. Robert Schmucker

KOSTEN

Eintritt € 6,00 / Schüler und Studierende frei

Auch in den beschleunigten Lebenswelten von heute gibt es Spuren des Heiligen: Momente, in denen der säkulare Horizont über sich selbst hinausweist, Erfahrungen menschlicher Selbsttranszendenz, die klar machen, dass das, was ist, nicht alles ist. In Kunst, Literatur, Musik und Architektur lässt sich ein Vorschein der Fülle erfahren.

Um den Sinn für die kulturelle Präsenz des Heiligen zu schärfen geht der Vortrag in verschiedenen Ansätzen den verstreuten Spuren des Heiligen nach. Es handelt sich um Skizzen einer experimentellen Theologie, die Alltagsbeobachtungen und Reflexionssplitter, aber auch Deutungsversuche von Gelesenem, Gesehenem, Gehörten versammeln. Dabei geht es darum, das Ganze im Fragment aufscheinen zu lassen.

REFERENT

Prof. Dr. Jan-Heiner Tück, Universität Wien

MODERATION

Dr. Robert Schmucker

KOSTEN

Eintritt € 6,00 / Schüler und Studierende frei

Unseren Glauben verstehen

Prof. Dr. Peter Knauer SJ (1935-2024) - Theologie des "Glaubens als geisterfülltes Leben"

Do.

26.02.26

13:45

-

27.02.26

12:00

Haus Sankt Ulrich

Akademisches Forum

Das Seminar lädt jeden interessierten Menschen dazu ein, den christlichen Glauben verstehen zu lernen und sich von der Leidenschaft für Gott und für den christlichen Glauben inspirieren zu lassen.

Das Leben und Wirken Peter Knauers SJ (1935-2024) als Theologieprofessor hat nicht nur seine Studierende, sondern auch zahlreiche Gläubige geprägt. Peter Knauer war ein Lehrer, der die großen Glaubensfragen gestellt hat, indem er sie zuerst auf fast kindliche Art und Weise und gerade dadurch kritisch angefragt hat: Wie können wir von Gott sprechen, obwohl er als unbegreiflich gilt? Wie ist Gottes Allmacht zu verstehen angesichts von Leid in der Welt? Seine Antworten darauf sind anders als die gewohnten: verfasst mit einer intellektuellen Klarheit und einem tiefen Glauben, im ökumenischen Geist und in verständlicher Sprache. Antworten, die immer wieder „Aha“-Momente auslösen und die so ganz neu auf den Glauben blicken lassen.

Donnerstagnachmittag (26. Februar 2026)

13.45 Uhr „Glaubenswürdig“ – Der Glaube als geisterfülltes Leben - Vorstellung der Gedenkschrift „Glaubenswürdig“ zu Ehren von Prof. Dr. Peter Knauer SJ, Pfr. Dominik Weiß und Roman Fröhlich (Hrsgg.)

1. Impulsvortrag (ca. 15 Min.): "In Ihm ist alles geschaffen" Überlegungen zur Menschwerdung Gottes, Mag. Theol. Lukas Metz, B. A., Redaktionsmitarbeiter der Münchener Theologischen Zeitschrift (MThZ), LMU München

2. Impulsvortrag (ca. 15 Min.): Das Verhältnis von Glaube und Vernunft in Peter Knauers Fundamentaltheologie, Dipl.-Theol. Felician Gilgenbach, B.A. Philosophie, Lehrkraft für besondere Aufgaben am Fachbereich Theologie der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen (katho), Paderborn

3. Impulsvortrag (ca. 15 Min.): „ex sese“ – Versuche über die Frage, wie das Dogma zu seiner Wahrheit kommt, Mag. Theol. Felix Maier, Universität Tübingen

15.15-15.40 Uhr Kaffeepause mit Gebäck

15.40 Uhr „Unseren Glauben verstehen“ - Wie den Glauben verständlich weitergeben?

Ein Glaubenskurs für jeden interessierten Menschen - Auf der Grundlage des „Bestsellers“ von Peter Knauer SJ, „Unseren Glauben verstehen“, Roman Fröhlich, Repetent am Theologenkonvikt Wilhelmsstift, Tübingen

Die gute Bibelübersetzung hilft dem Glaubensverständnis - Eine Würdigung der Bibelübersetzung Peter Knauers SJ an einschlägigen Stellen, Prof. em. Dr. Dr. h. c., Dipl.-Math., M. A. (Orientalistik) Theresia Hainthaler, Paderborn

Impulsvortrag: Vom exegetischen Textverständnis zur Verkündigung des Wortes Gottes, Pfr. Dominik Weiß, Stuttgart

18.00 Uhr Abendessen

Abendvorträge

19.15 Uhr Glaubenserfahrungen im Alltag einer Onkologin, Prof. Dr. med. Katja Christina Weisel, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

19.55 Uhr Gott ist in Allem mächtig - Die christliche Botschaft und die Befreiung aus der Angst um uns selbst, Prof. Dr. Gerhard Gäde, LMU München und Seelsorger in Osnabrück

ca. 21.15 Uhr Ende

Modul Freitagvormittag (27. Februar 2026)

9.00 Uhr Das Gott-Welt-Verhältnis denken - Überlegungen angeregt durch Peter Knauer, Prof. Dr. Georg Gasser, Augsburg

10.15 Uhr Kaffeepause mit Butterbrezen

10.45 Uhr Gnade und Gerechtigkeit – Vollendung und Erlösung des Menschen, Prof. Dr. Liborius Olaf Lumma, Innsbruck

12.00 Uhr Mittagessen und Ende des Seminars

Leitung: Frederic-Joachim Kaminski

-Donnerstagnachmittag 40.- EUR INKLUSIVE Abendessen und Kaffee mit Gebäck und Getränk während des Seminars; das Getränk beim Abendessen wird am Tisch abkassiert.

-Abendvorträge 8.- EUR mit einem Getränk, Schüler und Studenten frei

-Freitagvormittag 40.- INKLUSIVE Mittagessen und Kaffee mit Butterbrezel und Getränk während des Seminars; das Getränk beim Mittagessen wird am Tisch abkassiert.

Gesamtes Seminar INKLUSIVE Übernachtung 140.- EUR

Anmeldung mit Übernachtung verpflichtend. Anmeldeschluss 24. November 2025. Nach dem Stichtag kann eine Teilnahme nicht mehr garantiert werden.

Das Leben und Wirken Peter Knauers SJ (1935-2024) als Theologieprofessor hat nicht nur seine Studierende, sondern auch zahlreiche Gläubige geprägt. Peter Knauer war ein Lehrer, der die großen Glaubensfragen gestellt hat, indem er sie zuerst auf fast kindliche Art und Weise und gerade dadurch kritisch angefragt hat: Wie können wir von Gott sprechen, obwohl er als unbegreiflich gilt? Wie ist Gottes Allmacht zu verstehen angesichts von Leid in der Welt? Seine Antworten darauf sind anders als die gewohnten: verfasst mit einer intellektuellen Klarheit und einem tiefen Glauben, im ökumenischen Geist und in verständlicher Sprache. Antworten, die immer wieder „Aha“-Momente auslösen und die so ganz neu auf den Glauben blicken lassen.

Donnerstagnachmittag (26. Februar 2026)

13.45 Uhr „Glaubenswürdig“ – Der Glaube als geisterfülltes Leben - Vorstellung der Gedenkschrift „Glaubenswürdig“ zu Ehren von Prof. Dr. Peter Knauer SJ, Pfr. Dominik Weiß und Roman Fröhlich (Hrsgg.)

1. Impulsvortrag (ca. 15 Min.): "In Ihm ist alles geschaffen" Überlegungen zur Menschwerdung Gottes, Mag. Theol. Lukas Metz, B. A., Redaktionsmitarbeiter der Münchener Theologischen Zeitschrift (MThZ), LMU München

2. Impulsvortrag (ca. 15 Min.): Das Verhältnis von Glaube und Vernunft in Peter Knauers Fundamentaltheologie, Dipl.-Theol. Felician Gilgenbach, B.A. Philosophie, Lehrkraft für besondere Aufgaben am Fachbereich Theologie der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen (katho), Paderborn

3. Impulsvortrag (ca. 15 Min.): „ex sese“ – Versuche über die Frage, wie das Dogma zu seiner Wahrheit kommt, Mag. Theol. Felix Maier, Universität Tübingen

15.15-15.40 Uhr Kaffeepause mit Gebäck

15.40 Uhr „Unseren Glauben verstehen“ - Wie den Glauben verständlich weitergeben?

Ein Glaubenskurs für jeden interessierten Menschen - Auf der Grundlage des „Bestsellers“ von Peter Knauer SJ, „Unseren Glauben verstehen“, Roman Fröhlich, Repetent am Theologenkonvikt Wilhelmsstift, Tübingen

Die gute Bibelübersetzung hilft dem Glaubensverständnis - Eine Würdigung der Bibelübersetzung Peter Knauers SJ an einschlägigen Stellen, Prof. em. Dr. Dr. h. c., Dipl.-Math., M. A. (Orientalistik) Theresia Hainthaler, Paderborn

Impulsvortrag: Vom exegetischen Textverständnis zur Verkündigung des Wortes Gottes, Pfr. Dominik Weiß, Stuttgart

18.00 Uhr Abendessen

Abendvorträge

19.15 Uhr Glaubenserfahrungen im Alltag einer Onkologin, Prof. Dr. med. Katja Christina Weisel, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

19.55 Uhr Gott ist in Allem mächtig - Die christliche Botschaft und die Befreiung aus der Angst um uns selbst, Prof. Dr. Gerhard Gäde, LMU München und Seelsorger in Osnabrück

ca. 21.15 Uhr Ende

Modul Freitagvormittag (27. Februar 2026)

9.00 Uhr Das Gott-Welt-Verhältnis denken - Überlegungen angeregt durch Peter Knauer, Prof. Dr. Georg Gasser, Augsburg

10.15 Uhr Kaffeepause mit Butterbrezen

10.45 Uhr Gnade und Gerechtigkeit – Vollendung und Erlösung des Menschen, Prof. Dr. Liborius Olaf Lumma, Innsbruck

12.00 Uhr Mittagessen und Ende des Seminars

Leitung: Frederic-Joachim Kaminski

-Donnerstagnachmittag 40.- EUR INKLUSIVE Abendessen und Kaffee mit Gebäck und Getränk während des Seminars; das Getränk beim Abendessen wird am Tisch abkassiert.

-Abendvorträge 8.- EUR mit einem Getränk, Schüler und Studenten frei

-Freitagvormittag 40.- INKLUSIVE Mittagessen und Kaffee mit Butterbrezel und Getränk während des Seminars; das Getränk beim Mittagessen wird am Tisch abkassiert.

Gesamtes Seminar INKLUSIVE Übernachtung 140.- EUR

Anmeldung mit Übernachtung verpflichtend. Anmeldeschluss 24. November 2025. Nach dem Stichtag kann eine Teilnahme nicht mehr garantiert werden.

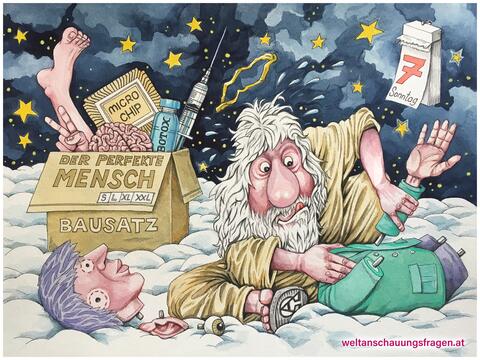

Der perfekte Mensch - eine Illusion

Studientag

Sa.

14.03.26

09:30

Haus Sankt Ulrich

KEB im Bistum Augsburg

Der Wunsch nach Perfektion scheint aktuell omnipräsent zu sein. Diesem steht eine Fülle von Angeboten gegenüber, die schnelle und scheinbar mühelose Wege zur Selbstoptimierung versprechen – sei es etwa im Beruf oder mit Blick auf fremddefinierte Schönheitsideale. Aber gehen hier Wunsch und Wirklichkeit zusammen?

Die Schilderungen von Betroffenen zeichnen meist ein ganz anderes Bild:

Versprochene Erfolge bleiben aus und der Druck, sich noch mehr anstrengen zu müssen, überfordert. Zudem drängt sich die Frage auf, wer die angestrebten Ideale definiert und warum diese den eigenen Wünschen entsprechen sollten.

„Der perfekte Mensch“ ist der Titel des Projekts, das aktuell die Arbeit der diözesanen Weltanschauungsreferenten und –referentinnen Österreichs prägt. Ziel ist es, für die vermehrt anzutreffenden Vorstellungen von Selbstoptimierung zu sensibilisieren und Hilfestellungen zur Einordnung entsprechender Angebote anzubieten.

Am Studientag werden sowohl die Entstehungsgeschichte und die zentralen Inhalte des Projekts als auch einzelne dafür entwickelte Bausteine vorgestellt, die sich für Schule, Pfarrgemeinde und Bildungsarbeit eignen. Somit kann er sowohl in der Bildungsarbeit Tätigen wie auch allen am Thema Interessierten neue Impulse bieten.

Diese Veranstaltung wird auch online angeboten.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob Sie an der Präsenz- oder an der Online-Version teilnehmen möchten. Der Link zur Veranstaltung wird Ihnen einige Tage vorab zugesandt.

Bitte geben Sie ebenfalls bei Anmeldung bekannt, ob Sie am Mittagessen vor Ort teilnehmen möchten (22,00 €, 3-Gänge inkl. 1 Getränk) und ggf. die vegetarische Variante wünschen.

Anmeldung bis 5. März 2026 erforderlich unter:

(0821) 3166 6613 oder weltanschauung@bistum-augsburg.de

In Zusammenarbeit mit: Religions- und Weltanschauungsfragen, Bistum Augsburg; Abteilung Schule und Religionsunterricht, Bistum Augsburg; AV-Medienzentrale, Bistum Augsburg

Die Schilderungen von Betroffenen zeichnen meist ein ganz anderes Bild:

Versprochene Erfolge bleiben aus und der Druck, sich noch mehr anstrengen zu müssen, überfordert. Zudem drängt sich die Frage auf, wer die angestrebten Ideale definiert und warum diese den eigenen Wünschen entsprechen sollten.

„Der perfekte Mensch“ ist der Titel des Projekts, das aktuell die Arbeit der diözesanen Weltanschauungsreferenten und –referentinnen Österreichs prägt. Ziel ist es, für die vermehrt anzutreffenden Vorstellungen von Selbstoptimierung zu sensibilisieren und Hilfestellungen zur Einordnung entsprechender Angebote anzubieten.

Am Studientag werden sowohl die Entstehungsgeschichte und die zentralen Inhalte des Projekts als auch einzelne dafür entwickelte Bausteine vorgestellt, die sich für Schule, Pfarrgemeinde und Bildungsarbeit eignen. Somit kann er sowohl in der Bildungsarbeit Tätigen wie auch allen am Thema Interessierten neue Impulse bieten.

Diese Veranstaltung wird auch online angeboten.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob Sie an der Präsenz- oder an der Online-Version teilnehmen möchten. Der Link zur Veranstaltung wird Ihnen einige Tage vorab zugesandt.

Bitte geben Sie ebenfalls bei Anmeldung bekannt, ob Sie am Mittagessen vor Ort teilnehmen möchten (22,00 €, 3-Gänge inkl. 1 Getränk) und ggf. die vegetarische Variante wünschen.

Anmeldung bis 5. März 2026 erforderlich unter:

(0821) 3166 6613 oder weltanschauung@bistum-augsburg.de

In Zusammenarbeit mit: Religions- und Weltanschauungsfragen, Bistum Augsburg; Abteilung Schule und Religionsunterricht, Bistum Augsburg; AV-Medienzentrale, Bistum Augsburg

Höhen und Tiefen des Menschseins

Filmpremiere und Gespräch

Do.

19.03.26

19:30

Haus Sankt Ulrich

KEB im Bistum Augsburg

Draußen donnert der Verkehr vorbei, drinnen ist die Ruhe: die Autobahnkirche „Maria Schutz der Reisenden“ bei Adelsried. Im ausliegenden Eintragungsbuch finden sich Glaubensbekenntnisse, Zweifel, Danksagungen, Schweres wie Leichtes - einfach: die ganze Bandbreite des Menschseins. Der Film „Ein Ohr soll ich haben…. und Augen“ verbindet Anliegen der Besucher der Autobahnkirche, Spiritualität religiöser Musik und freiwilligen Dienst am Menschen zu einem Ganzen.

... und trotzdem lachen - Augsburg

Hoffnungszeit im Frühjahr

Fr.

17.04.26

14:00

Haus Sankt Ulrich

KEB im Bistum Augsburg

Bibel und Humor – eine ungewöhnliche Kombination?

Spontan bringt man beides nicht unbedingt zusammen. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt: Die Bibel steckt voll von hintergründigem Humor. Da sind die überzogenen Bilder, die Jesus in seinen Gleichnissen verwendet, oder die Geschichte von Abraham, Sara und Isaak, in der das Lachen eine zentrale Rolle spielt. Wie reagiert Sara, als ihr im hohen Alter die Geburt eines Sohnes angekündigt wird? Und was sagt uns das heute über den Umgang mit scheinbar unmöglichen Situationen?

Humor ist mehr als oberflächliche Heiterkeit – er ist eine tiefgründige, verbindende und kreative Haltung, die uns hilft, auch schwierige oder tragische Situationen auszuhalten und zu relativieren, ohne sie zu verleugnen. Er stärkt unsere Lebenskraft und Trotzkraft und lädt ein, das Leben mit all seinen Widersprüchen gelassener zu betrachten.

An diesem Nachmittag wollen wir die lebensbejahende Heiterkeit der Bibel entdecken und erleben – durch gemeinsame Lektüre, Impulse und Austausch.

Und mit Humor.

Anmeldung erforderlich unter:

(0821) 3166 8822 oder info@keb-augsburg.de

In Zusammenarbeit mit: Fachbereich Bibel als Wort Gottes; Frauenseelsorge der Diözese Augsburg

Spontan bringt man beides nicht unbedingt zusammen. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt: Die Bibel steckt voll von hintergründigem Humor. Da sind die überzogenen Bilder, die Jesus in seinen Gleichnissen verwendet, oder die Geschichte von Abraham, Sara und Isaak, in der das Lachen eine zentrale Rolle spielt. Wie reagiert Sara, als ihr im hohen Alter die Geburt eines Sohnes angekündigt wird? Und was sagt uns das heute über den Umgang mit scheinbar unmöglichen Situationen?

Humor ist mehr als oberflächliche Heiterkeit – er ist eine tiefgründige, verbindende und kreative Haltung, die uns hilft, auch schwierige oder tragische Situationen auszuhalten und zu relativieren, ohne sie zu verleugnen. Er stärkt unsere Lebenskraft und Trotzkraft und lädt ein, das Leben mit all seinen Widersprüchen gelassener zu betrachten.

An diesem Nachmittag wollen wir die lebensbejahende Heiterkeit der Bibel entdecken und erleben – durch gemeinsame Lektüre, Impulse und Austausch.

Und mit Humor.

Anmeldung erforderlich unter:

(0821) 3166 8822 oder info@keb-augsburg.de

In Zusammenarbeit mit: Fachbereich Bibel als Wort Gottes; Frauenseelsorge der Diözese Augsburg

Mut im Chaos

Spiritueller Tanzworkshop

Fr.

24.04.26

14:00

Haus Sankt Ulrich

KEB im Bistum Augsburg

Tanz ist Bewegung, aber auch Wahrnehmung der eigenen Position. Tanz jongliert mit wechselnden Perspektiven. In diesen bewegten Zeiten braucht es Räume, um Mut zu entwickeln im Chaos. Im Tanzworkshop geht es um Zugänge zu den eigenen spirituellen Kraftquellen, um Stabilität, Begegnung mit dem „Anderen“ und Orientierung in Übergängen.

Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Socken oder leichte Indoor-Schuhe.

Anmeldung erforderlich unter:

(0821) 3166 8822 oder info@keb-augsburg.de

Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Socken oder leichte Indoor-Schuhe.

Anmeldung erforderlich unter:

(0821) 3166 8822 oder info@keb-augsburg.de

Donau so blau

Eine Bilderreise vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer

Mi.

06.05.26

19:30

Haus Sankt Ulrich

KEB im Bistum Augsburg

Die Donau ist unauflöslich mit der Geschichte und Gegenwart des europäischen Kontinents verbunden. In seinem Diavortrag nimmt uns der Fotohistoriker Anton Holzer auf eine 2.800 Kilometer lange, abwechslungsreiche Bilderreise entlang des Flusses mit. Anhand von historischen Ansichtskarten berichtet er von Schiffen und Routen, Brücken, Städten und Landschaften sowie von bekannten und unbekannten Sehenswürdigkeiten.

In Zusammenarbeit mit: Volkshochschule Augsburg

In Zusammenarbeit mit: Volkshochschule Augsburg

Heimliche Heldinnen und Helden

Besondere Begegnungen auf dem Jakobsweg

Mi.

10.06.26

19:30

Haus Sankt Ulrich

KEB im Bistum Augsburg

Das Besondere beim Pilgern sind die Begegnungen am Weg. Menschen kommen aus ganz verschiedenen Lebenssituationen, haben viele Fragen, wollen Schweres hinter sich lassen oder Großes erreichen. Sie selbst würden sich vermutlich nie so nennen, aber man könnte sie die heimlichen Heldinnen und Helden des Weges nennen.

Der Referent hat solche Begegnungen gesammelt – er stellt sie vor und lädt zum Austausch über Pilgernde ein, die uns staunen lassen und das Herz berühren.

Der Referent hat solche Begegnungen gesammelt – er stellt sie vor und lädt zum Austausch über Pilgernde ein, die uns staunen lassen und das Herz berühren.

„Jemand muss dich kommen sehen...“

Einführung in Leben und Werk Silja Walters

Fr.

12.06.26

15:00

Haus Sankt Ulrich

KEB im Bistum Augsburg

Die Dichterin und Benediktinerin Silja Walter (1919-2011) zählt zu den meistgelesenen christlichen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum. Ihre Texte sind geprägt von einer tiefen Gottsuche und der Suche nach dem Sinn hinter allen Dingen. Mit starken und ungewöhnlichen poetischen Sprachbildern traut sie sich, ihren spirituellen Erfahrungen Wort und Stimme zu geben. Am Beispiel von ausgewählten Texten bringt Ulrike Wolitz die Dichterin und ihr Werk den Zuhörenden näher.

Der Abend endet mit einem Abendlob um 19.15 Uhr, das mit Texten von Silja Walter gestaltet wird. Dieses kann auch ohne vorherige Teilnahme an der Veranstaltung besucht werden.

Anmeldung erforderlich unter:

(0821) 3166 8822 oder info@keb-augsburg.de

Der Abend endet mit einem Abendlob um 19.15 Uhr, das mit Texten von Silja Walter gestaltet wird. Dieses kann auch ohne vorherige Teilnahme an der Veranstaltung besucht werden.

Anmeldung erforderlich unter:

(0821) 3166 8822 oder info@keb-augsburg.de